元弁護士として交通事故一筋48年の実績

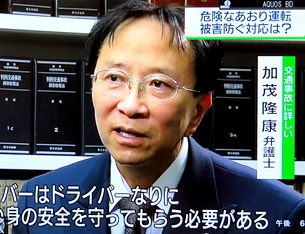

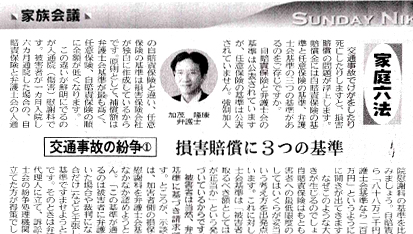

テレビ、新聞での

コメント多数

マスメディアの方からの取材のお申し込みは、TEL 047-353-0399 までお電話下さい。

一般の方からのご相談は、お受けしておりません。

新着情報

弁護士時代の姿勢・実績

各種保険金不払い

お客様の声

お客様の中には、他の事務所ですでに法律相談をお受けになった方も少なくありません。

そのような方々の大部分が「ここに来て本当によかった」「こんなに詳しく明快な説明は、今までどの弁護士からもうけたことがありませんでした」「いろいろな内情や対策も具体的に教えてもらって、目の前の霧が晴れる思いがしました」 とおっしゃって下さいました。